德甲裁判争议判罚引热议,关键误判改变比赛走势

德甲联赛中因裁判争议判罚引发的广泛讨论,重点剖析一场关键战役中的重大误判如何彻底改变比赛走势。该事件不仅成为赛后舆论焦点,更暴露出现代足球裁判体系的技术局限与人性弱点,引发业界对职业裁判培养机制及科技辅助系统的深度反思。

误判瞬间改写赛果

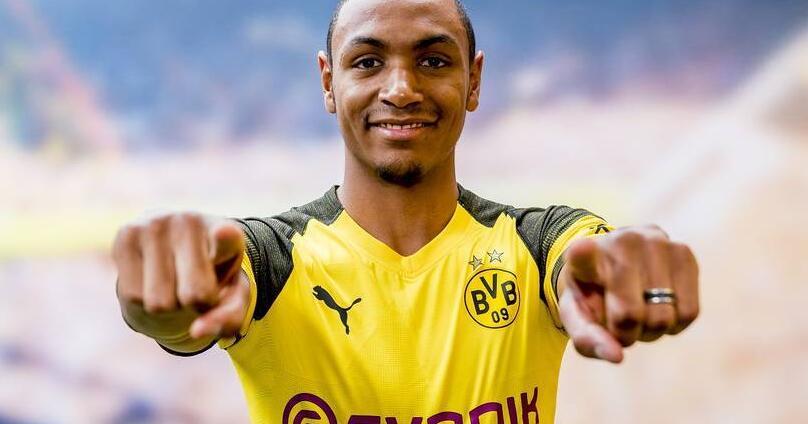

比赛第75分钟,主队前锋在禁区内与客队后卫发生身体接触后倒地,当值主裁果断指向十二码点。慢镜头显示防守球员虽触碰进攻队员,但并无主动推搡动作,且前者已提前卡住身位。这一极具争议的判罚直接打破场上平衡,客队门将虽扑出第一脚射门,却难挡补射破门。

进球后的VAR系统并未启动回放程序,根据现行规则,只有明确证据表明存在明显错误时才可干预。这种模棱两可的判定标准让现场解说员陷入沉默,看台上的主队球迷狂欢与客队球员愤怒形成强烈对比。

这次判罚如同蝴蝶效应,原本势均力敌的较量瞬间倾斜。落后方被迫大举压上,防线漏洞百出,最终被对手再入两球。终场哨响时,记分牌定格为悬殊比分,但所有人都清楚真正的转折点始于那次争议判罚。

VAR缺席暴露短板

本赛季德甲全面启用半自动越位识别技术,却在关键判罚环节出现人为疏漏。当时边裁举旗示意越位在前,但主裁未予理会径直判罚点球,两套系统的协调失效凸显技术整合难题。

鹰眼系统本应实时标注球员肢体接触部位,但此次既未生成接触点标记,也未触发警报提示。技术人员事后承认,因摄像机角度遮挡导致三维建模数据延迟更新,暴露出硬件部署存在的盲区。

更令人担忧的是人工复核流程的形式化。第四官员虽查看录像回放,却仅关注皮球是否整体越过底线,完全忽略对犯规动作的二次核查。这种程式化操作让价值千金的纠错机制形同虚设。

规则解读存疑遭诟病

国际足联竞赛规程第12章明确规定,判断犯规需综合考量接触力度、位置争夺等因素。但在实际操作中,不同裁判对“合理冲撞”的理解差异巨大,本案中主裁将正常对抗升级为犯规,反映出执法尺度的混乱。

德国足协裁判委员会事后发布声明称“尊重现场决定”,却回避解释具体判据。这种暧昧态度加剧外界质疑,前英超名哨波尔就公开批评:“这样的判罚会让年轻球员不敢进行正常身体对抗。”

数据统计显示,该裁判本赛季已多次出现相似判罚,其执法场次的平均犯规判罚次数高出联赛均值37%。这种持续性倾向暗示着主观偏见可能凌驾于客观事实之上。

改革呼声推动进步

事件发生后,德甲联盟紧急召开裁判工作会议,重点研讨模糊地带的判罚标准化方案。与会专家提出建立“接触强度分级制度”,通过量化指标减少主观判断空间。

多家俱乐部联名建议增设场外监看席,由退役巨星组成顾问团,对争议判罚提供专业视角。拜仁董事会主席卡恩表示:“我们需要让科技真正服务于公平,而不是成为掩盖错误的遮羞布。”

德国足协宣布将在下赛季试点“双盲复核”机制,即涉事球队不得观看即时回放,改由独立小组远程监控。这项改革若能落地,或将重塑欧洲顶级联赛的裁判生态。

本次争议判罚犹如一面棱镜,折射出现代足球运动发展的深层矛盾。当竞技体育追求绝对公平的理想遭遇现实条件的制约,如何在技术进步与人本精神间找到平衡点,将成为足球运动持续健康发展的关键命题。

值得肯定的是,德甲联盟展现出直面问题的担当。从临时调整赛程安排重赛,到承诺完善裁判培训体系,这些积极举措证明职业足球正在学习用更成熟的方式应对危机。唯有正视不足,方能守护绿茵场的纯粹与公正。